说河流,就不能不说黄河,她的含沙量之高使她成为世界上最独特的河。对她的性格和秉性,中国人探求了几千年,然而还是出错,三门峡就是一个例证。怎样治理黄河?一直是一个永恒的疑问。许多人的命运与治理黄河息息相关,其中黄万里与王化云尤为典型。从他们身上你不仅可以解读黄河,还可以解读时代。

刚刚沿莱茵河采访回来,就听说黄河水利委员会(以下简称黄委会)在郑州发起了一个题名为“河流伦理”的学术研讨会,一听这个题目,感到很有意思,我立刻奔向郑州。时间9月23日。

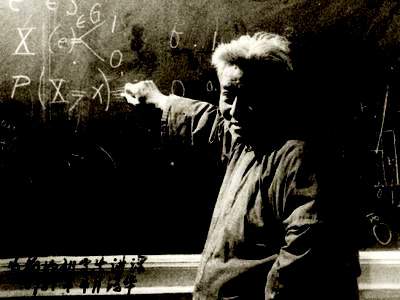

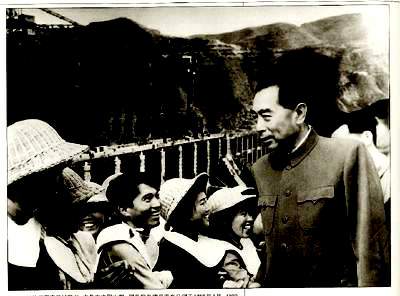

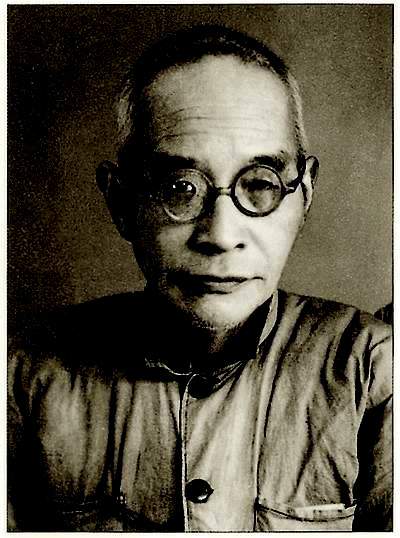

黄万里教授在历经多年的右派生涯后,终于被获准上台授课,这是他在清华大学授课。

……

“对于钟表只有钟表匠最了解,不懂的人不要乱动。自然就像一只钟表。谁最了解自然?自然最了解自然。人类不要乱动。……”

“河流有它自己的内在价值,因此它有自己的权利。”

“人类对自然要保持适度的敬畏。”

“技术能做到的就一定应该做么?河流蕴藏的水能一定要开发么?我们为什么不能留给子孙后代一点?如果我们的祖先像我们一样地开发黄河,会给我们留下一条什么样的河?一些淤死的废弃的大坝、严重污染、少得可怜的水流……”

王化云早在1946年就担任黄河水利委员会主任的职务,被称为黄河上的第一任“河官”。

……

这是在黄委会装修得很漂亮的国际会议大厅里,我听到的来自中国社会科学院、清华大学、中国人民大学、复旦大学……的一些研究哲学和伦理学的学者的发言。我身后的几排座位上坐的是黄委会处级以上的干部。

我的心中涌起了一种怪怪的感觉,我第一次参加这样的会议,这是一次非常独特的会议,好像是两个陌生的世界在对话。这两个世界一直是互不搭界的,今天怎么会坐到一个屋檐下?我想起英国学者斯诺写过的一本轰动知识界的书——《两种文化》,说的就是科技专家的文化与人文学者的文化之间的分裂。说两者之间存在着深刻的相互怀疑和相互不理解。我知道黄委会今天在座的有许多是水利学和工程学方面的学者和专家。他们对这些人文学者的观点会怎样想呢?

说黄河是中华民族的母亲,不仅是说在黄河流域有我们中华民族的早期文明:半坡、蓝田、仰韶……,也不仅是说夏、商、周、秦、汉、唐诞生于此,这些似乎都不如说没有黄河,就没有华北大平原更直接有力。黄河通过一次次地改道,将她从黄土高原上携来的泥沙在原来是浅海的华北平原上铺洒开来,一层层一年年,从北向南,从南向北,终于把我们中华民族活动的舞台——华北平原塑造出来了。摄影/黄 复

我注意看了看坐在前排正中央的黄委会主任——李国英。他正在认真地听着发言,有时低下头在笔记本上记着什么。这是一位刚满40岁年轻的副部级官员,但他是一位水利专家,曾经担任过水利界专业技术上的最高职务——水利部总工程师。作为以搞水利工程治河为传统的黄委会的新主任,他提出“河流伦理”,并邀请全国知名的人文学者来开研讨会,这件事的意义非同寻常,这意味着水利界对待河流的态度正在转变。

黄委会主任,在这里被称为“河官”。这个“河官”虽然是行政官员,但这个特殊的位置,决定了当这个官的人,必须是黄河问题的专家,否则这个官一天也当不下去。历任河官,概莫例外。甚至黄委会的其他行政官员一递给你名片,上面也会有教授和高工的头衔。

黄委会是一家有二万八千多职工、直属国务院水利部的副部级单位,负责整个黄河流域水资源的规划开发、治理工程等。用周恩来总理的话说:“黄河的事找黄委会。”

河流背景知识之一

会议休息时,我走出了黄委会的大楼,来到门前大院的绿地。

在大院东南角的绿树丛中,有一尊半身的塑像,塑像雕的是王化云先生。一个单位,将其老领导的塑像竖在大院里,一般来讲,这个人可以用四个字来概括“德高望重”。就像我们中国科学院地理所的大院里,有一尊地理界的先辈竺可桢先生的塑像一样。王化云在1946年,当时全国还没解放的时候,就担任了解放区第一届黄河水利委员会的主任,也被人称为第一任河官,后来他又担任水利部副部长,但还兼任黄委会主任,没有离开黄河。他治理黄河40年,在黄河两岸无人不晓,他有一整套治河的理论,尽管对这理论专家们有许多争论,但从黄委会大院里的那半身塑像,就能看出他的影响和受到的尊重。

从第一任河官王化云到第八任河官李国英,我们能看到治河理念的演变,能看到人与河关系的演变,也能看到时代精神的影子。因为怎样治理黄河历来就不是一个水利学或者说工程技术学的问题,它是时代精神的体现,有什么样的时代精神就有什么样的治河方略。

如果王化云还健在的话,他无论如何也想不到,2004年9月25日,在黄委会的大院里会响起上面那些人文学者的声音。

河流背景知识之一

为了解黄河,了解人与河的关系,我研读了王化云著的《我的治河实践》这本书。在这本书中王化云总结了他40年里在黄委会主任这个位置上治理黄河的实践经验。令我感叹的是他在这个位置上的时间如此之长,他为什么没有离开黄河上北京?是黄河的什么东西吸引了他?从书中可以看到,黄河像一个永恒的挑战,像西绪弗斯神话中的那个巨石,推上去,滚下来,再推上去,再滚下来,永无止境;又像月宫里的桂树,吴刚怎么也砍不倒它,因为砍掉的马上又长出来。遗憾的是,王化云这位第一任河官明白这一点时,有些太晚。在他要离任时他说:

“让黄河水变清是不可能的。”

“让黄河变成‘地下河’也是不现实的,能做到‘微淤’和‘冲淤平衡’,黄河的问题就解决了。”

黄河是世界上泥沙含量最高的一条河。十几年前我去开封,迫不及待地想见黄河,当我站在黄河的大堤上,似乎很激动。黄河就在眼前,正逢丰水季节,让我想不到的是黄河的水是如此之浑,仿佛是一片浓厚的汪洋般的黄色泥浆在流淌。尤其让我想不到的是黄河的河面是如此的宽阔,放眼向河对岸望去,竟是烟波浩淼,遥无边际。我当时的感觉是一片“黄色的海”,确实体会到了一种“伟大、壮阔”的意境。我觉得描绘黄河景色最恰当的词是“雄浑”,甚至我猜想,这个词是在黄河边创造出来的。

黄河造就华北大平原

后来我知道,在黄河的下游河南郑州、开封一带,黄河两岸的大堤之间,宽度平均在5——10公里,最宽处达20多公里。这就是伟大的黄河,你不能把她束缚在窄窄的河道里。黄河下游相距甚宽的两岸大堤也是中国人近两千年治河理念的产物。王化云就任黄委会第一任“河官”时,50年代提出的第一个治河方略,就是“宽河固堤”。在他的领导下,第一次整修黄河大堤推行的是“废除民埝,实行宽河”。这种思想是王化云从我国历代治河经验中总结出来的,今天看来“宽河固堤”是符合河流规律的高明治河之举。我们知道河流一般会有丰水期和枯水期,枯水期河水水量少,流淌在河槽中,洪水时河水漫过河槽,淹没了两边的滩地。修大堤时,河槽两边的滩地留多留少则体现了不同的治河理念,滩地留得少,大堤外用于人类开发利用的土地就多,否则就相反。“宽河”无疑对防洪有利,宽阔的河滩地在洪水时成了滞洪区,打一个比方:洪水是一块砖,“宽河”等于把这块砖平放,“窄河”等于把这块砖立起来放,立起来的洪水,不仅需要加高防洪大堤,而且洪水的势能也大,破坏性强。但在人与河争地的过程中,世界上大部分河流两岸的大堤距离越来越窄了。黄河上“宽河”的意义还不止于此,因为黄河上的“宽河”还有水文学上的重要意义——“淤滩刷槽”,这对解决黄河下游的泥沙淤积有帮助。因为洪水来时,带着泥沙涌出河槽漫过河滩,洪水退时,泥沙沉淀在滩上,清水退回河槽,刷深了河槽,减少了河槽的淤积,所以近代泥沙专家们提出黄河下游应“宽滩深槽”。

有意思的是,我在欧洲莱茵河采访时,那里正兴起一种新的治河理念,被称为“生命之河”,在荷兰阿姆斯特丹附近一个叫zeist的地方,我见到了被称为“生命之河”之父的林登洋(LEEN

DE TONG)先生,他是世界自然基金会(WWF)淡水项目的负责人,是“生命之河”概念的首创者。

我问他:“生命之河”的具体含义是什么?

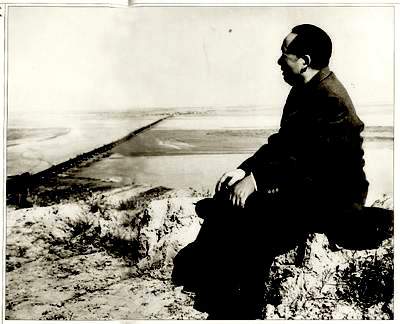

毛泽东坐在黄河岸边的山坡上眺望黄河。毛泽东曾经说过:“我们不能蔑视黄河”,对中国的河流毛泽东曾经说过不同的话,这些话的区分很有意思:对海河,他说“一定要根治海河”;对淮河,他说“一定要修好淮河”;对黄河他没有说如此断语,而是说:“你们一定要把黄河的事情办好。”

他说:其中一个含义是“还河流以空间(Give room for the river)。”即不要用间距很窄的大坝束缚河流,要给出河流自由摆动的空间,因为河流的个性是不喜欢走直线的,是要弯曲着流动的。因此在莱茵河下游,人们正在拆除束缚河流的堤坝,有的堤坝后撤,恢复河流的洪泛区。

摄影/王豫明

这似乎和王化云的“宽河”有着相似之处。但总觉得二者的潜台词完全不同。王化云的“宽河”是为了根治黄河,而林登洋的“还河流以空间”是放弃干预,给河流以自由。

荷兰的这位林登洋先生是21世纪一位真正的环保主义者。王化云则是新中国第一任黄河上的河官。林先生反对人对自然的干扰,尤其是反对在河流上建拦河大坝。他甚至断言荷兰的拦海大坝几十年后肯定会被拆除。而王化云则力主“根治黄河,变害河为利河”,根治的方法——利用工程技术建拦河大坝。这里面很难对个人进行对与错的价值判断,这种区别是不同的时代精神所致。

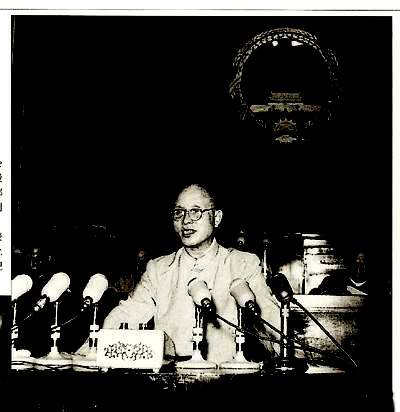

1955年7月18日,邓子恢副总理代表国务院在第一届全国人民代表大会第二次会议上作《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划》的报告。在这个报告中,提出了修建三门峡水库的目标,而且在报告中,几次提到让黄河变清,并乐观地估计,不出几年,黄河水将变清。

如果说“宽河固堤”是王化云先生治理黄河的第一个方略的话,那么“除害兴利,蓄水拦沙”就是他的第二个治黄战略。怎样实现这个战略呢?就是通过分布在黄河干流和支流上的一系列大坝来完成。

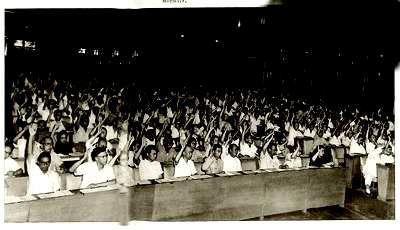

在1955年7月5日召开的第一届全国人大会议上,黄河综合利用规划竟被列入了会议议程,可见黄河之重要。当时的副总理邓子恢在怀仁堂所做的《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划》的报告,在一千多位代表雷鸣般的掌声中通过了。王化云在书中说:“一千多位代表为黄河的美好远景而欢欣鼓舞,有的代表因过分激动而彻夜难眠,有的代表称赞报告是翻江倒海写文章啊!”这个报告的初稿就是王化云在水利部党组的安排下起草的,然后经水利部党组修改,最后由党内有名的“笔杆子”胡乔木修改的。

1955年7月13日,第一届全国人民代表大会第二次全体会议上,与会代表举一致举手通过了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划》的报告。

按照这个规划,要在15年内,在黄河干流上修建46座大坝,在支流上还要修众多的水库。这其中最重要、最大的、第一个要修建的就是三门峡水库。三门峡大坝无疑是人类水利史上的一个败笔,在那最困难的年代,花费了巨额的全国人民勒紧腰带省下的钱,搬迁了数十万关中农民,建起了一个大部分设计目标都无法实现的巨型工程。尽管有些人并不这样看,比如王化云在他的书中对三门峡的评价在指出其失误后,还是对三门峡尽可能地给予了肯定,在他看来三门峡还是有许多积极意义的。

遗憾的是王化云在书中讲述了三门峡大坝勘察、规划、讨论、设计、施工、竣工、出问题、修改等整个过程,但是没有提到当时惟一反对建大坝的清华教授黄万里。

然而今天,黄万里的名字已经悄然地升起,成为媒体关注的热点。

晚上我在饭店的房间里看目前正在热销的黄万里的传记《长河孤旅》。

黄万里反对建三门峡大坝,是基于他在美国所学的水文学知识,基于他亲自驾车看遍了美国各条大江大河上的水利工程的考察经历,更重要的是他在甘肃省任水利局长时在黄河流域治水的实践经验。黄万里认为三门峡大坝一旦建成,关闸蓄水,那么渭河水流入库区的速度就会放缓,泥沙会在河口(渭河汇入水库水体处也是三门峡库区的尾部)急速淤积,在河口形成“翘尾巴”的拦门沙,导致渭河受阻,河水倒灌,这将淹没关中平原,威胁西安,在发洪水时,形势将更加严峻。黄万里认为三门峡这个地方并不是一个好的坝址,因为他通过实地考察和历史文献研究得出结论:黄河在三门峡以上一段是淤积的,而不是冲刷的。在此建坝,只能加速淤积。

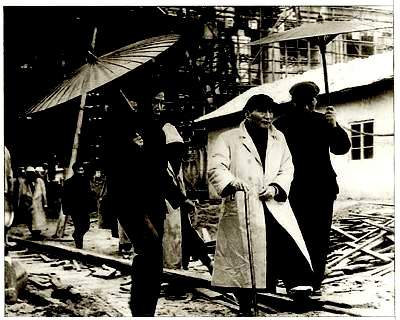

三门峡施工过程中,当时的中共中央副主席、国务院总理周恩来分别于1958年4月、1959年10月、1961年10月三次到施工现场视察,并两次在工地召开现场会议,解决枢纽建设中的一系列重大问题。

王化云的书中对为什么选中三门峡作坝址是这样描述的:“石岛及河床均为坚硬致密的闪长玢岩,地形、地质条件优越,是筑坝建库的理想坝址。”更重要的是这里“小口大肚子”,能拦更多的沙。王化云说:“我是主张蓄水拦沙的,关键是要找个大库蓄水拦沙,于是主张修三门峡水库。我们把水库蓄水位从350米提高到360米,想用大水库的一部分库容拦沙……”

但他当时没想到的是,大库容不一定能拦更多的沙,有更长的寿命。因为泥沙并不是均匀地在水库底淤积的,拦河建的水库,库形往往是像河道一样是长条状的,库头与库尾相距甚远,泥沙往往淤积在库尾,在河流汇入水库的河口地区,抬高水位,给上游带来洪涝灾害。这一点黄万里想到了,王化云没想到。

1960年4月23日,国家主席刘少奇视察黄河三门峡工程。

问题的关键还不在这里,而在于当时正逢新中国成立,全国从上到下意气风发,有一股能量要宣泄,或者说人们要做前人没有做过的事,要创造奇迹,那时正是大跃进时期,农业在放亩产万斤的卫星,工业在大炼钢铁。水利部和黄委会当然也要有大作为。而黄万里反对三门峡水库上马,但没有给出新的选择(他的治河理论是后来提出来的),那你让人们做什么呢?如果我们仔细地研究黄万里的治河理念,就会发现他是不主张在黄河上修大坝的,因为他与王化云不同,他不赞同拦沙,不赞同为了避免下游河道泥沙的堆积,为了防洪而建大坝把泥沙拦截在中上游。黄万里的治河理念在他的古体诗中有很好的表达:

源头水土应保恤,沙入河槽须纵逸。

洼道轮流潦可泄,立农建土赖洪积。

而今坝蓄复堤塞,清水顶冲长告急。

……

1961年3月2日,中共中央总书记邓小平视察黄河三门峡工程。

第一句的意思要搞好水土保持,第二句是说泥沙进入河里就应当让它顺畅地流走,第三句是讲他的治河方略——“大放淤”的理论,即利用黄河在下游已成“悬河”的优势,在两岸的大堤上开设一些闸门,利用南北两岸的一些河道,让黄河的水向河北和山东饥渴的土地自流淤灌。这样做,既解决了下游河道泥沙淤积、“悬河”的问题,又解决了两岸缺水的问题;而黄河带来的富含营养物的泥土的淤灌,将造就千里沃野。最后两句明显是反对“坝蓄”和“堤塞”,声明用大坝解决不了防洪的问题。而且黄万里最反对把黄河称为“害河”,他把黄河说成是世界上最好的河,主流社会都把黄河的泥沙看作是负担,但他把黄河的泥沙看作是最珍贵的东西,他说“肯吐琼浆淤万顷,千年斯土民践踏”。他这是在问:没有黄河带来的泥沙,哪来的华北大平原,哪来的我们脚下千年践踏的土地。因此他批评三门峡水库是:“人间浅见一何多,斩断沙流三门阖”。

1960年10月24日,中共中央副主席陈云视察三门峡工程工地。

黄万里关于三门峡水库的预言,不幸言中了。1960年三门峡下闸蓄水后,还远远没有达到设计中的360米的正常水位,水位仅在332米,流量仅为2000立方米/秒时,渭河下游就全线告急。

黄万里认为三门峡水库大坝将把下游的洪涝威胁转移到上游,而清水出库又将威胁下游的堤防。这一切都被他说中了。

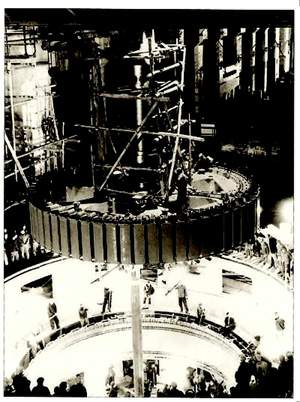

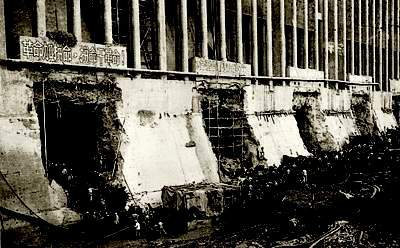

这是三门峡电站在安装第一台发电机组。后来由于三门峡水库改建,这台机组无法使用,而被调 往丹江口水库。

黄万里是不幸的,他的意见不被理睬,因言获罪,受尽磨难。但他作为一个科学技术工作者的猜想被证实了,他的理论的正确性被检验了。幸耶?不幸耶?

黄万里的治河理论很独特,与当时水利界主流的观点大相径庭。如果把他与王化云来比较,至少我们可以看出以下几点不同:

首先是对黄河的基本认识不同。当时王化云所代表的主流看法是把黄河看作治理和征服的对象,是一条“有害有 利的河”,要“除害兴利”。而黄万里则把黄河看作是一条宝贵的“利河”。

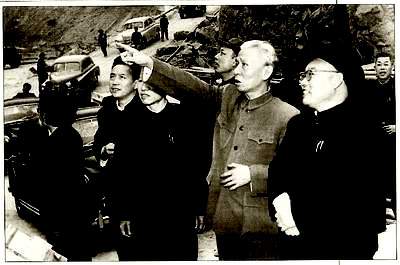

1958年4月,周恩来在三门峡听取三门峡总工师江胡桢介绍工程情况。汪胡桢是北京大学水利水电学院院长,对三门峡工程他主张维持现状。他认为1955年人大通过的治黄规划,采取“节节蓄水,分段拦泥”的办法是正确的。在1964年的治黄会议上,他提出不同意改三门峡的意思。

王化云主张建拦河大坝,用一个个水库和大坝把整个流域控制起来,王化云在书中曾描绘了他理想中的黄河:“由于在干流上修建了若干座拦河枢纽工程,黄河将变成梯级化的河流,也就是由一座座大小水库相连,像泰山的石级一样,从青海巴颜喀拉山脚下,逐级下降到渤海之滨。除了在枢纽泄洪建筑物的出口和壶口瀑布还能看到急流排空、白浪翻滚、涛声震耳的壮观场景外,昔日奔腾咆哮的黄河将变得十分平静。黄河上惟一的壶口瀑布,我建议永久保留下来。”

黄万里则主张顺应自然,因势利导,反对修建大坝,反对蓄水拦沙和上拦下排。在《论治理黄河的方略》中,他描绘了他“分流排沙”的治黄方略。他说:“孟津以下北至天津,南至淮阴,是一个向上隆突的圆锥体形大三角洲,面积25万平方公里。在没有人类活动以前,这个三角洲上的水沙本来是向北、向东、向南分散开来的,现在我们就应该因势利导地、继续有秩序地把水沙送到这个三角洲上,‘且灌且粪,长我禾黍’。”

这是一位值得尊敬的人物,他在周恩来总理出席的会议上,主张炸掉大坝。他就是河南科委副主任杜省吾。他当时已年过七旬,为研究黄河曾步行考察黄河下游,主伙黄土下泻乃是黄河的必然趋势,绝非修建人工建筑特和水土保持等人为力量所能改变。“黄河本无事,庸人自忧之”,所以他力主炸掉三门峡大坝,进行人工改道。

黄万里治河,不用建拦河大坝,也不需上拦下排,还不需加高堤身,甚至不需整治河道与河口。他的理论很像今天流行在莱茵河和法国罗讷河流域的治河思想。

1970年1月至1971年10月,三门峡枢纽进行了第二次改建,先后动用了大量人力物力打通了8个施工导流底孔。当时黄万里力劝人们不要封堵它们为的就是一旦泥沙淤积严重,就用它们排沙,但最后还是被封上了,并将5个发电引水钢管下移,扩大泻流量.

他的治河思想更像环保和生态主义者主张的“与自然和谐相处”。

他的思想在当时太超前了,只有在今天才有可能得到理解。

我忽然有了一个想法:想看看黄万里在互联网上有多大的影响力,我打开电脑,上网。在搜索引擎google上,我敲进“黄万里”。

渭河是一条伟大的河流。中华民族许多古老的文明都发源于此,渭河造就的关中平原被称为“八百里秦川”,这是最肥沃膏腴的土地,曾养育了秦朝、唐朝这样伟大的文明。但由于三门峡大坝的建立,使渭河的流速变缓,泥沙沉积,今日的渭河已经成为地上”悬河”。渭河的支流,由于渭河水位的抬高,也流速变缓,泥沙淤积,因此,这些河流上的桥梁被迫不断地加高。摄影/牧马

竟出现了11万8千多条有关黄万里的信息和文章。在这里我看到了一些这样的标题:科学的良心——黄万里;知识分子的良心——黄万里;水利界的“马寅初”和“梁思成”;……

我又在google上敲进“王化云”,google显示有“王化云”字样的文字共1940项。好在没有重名,1940项都是关于“第一任河官”王化云的。

11万8千多条的黄万里与1940条的王化云,这有什么意义吗?虽然他们同属一代人,但他们属于不同的时代。昔日的黄河孤旅——黄万里已经成了互联网上的热点,戴上了英雄的花环。

1993年一场不大的洪水,就使渭河两岸遭受了一场大灾,原因就是渭河和两岸支流河床抬高,洪水受三门峡水库影响,宣汇不畅。在华县的秦家滩,洪水留下的“礼物”是将房屋埋没于1米多深的泥沙中。

黄河三角洲

黄河三角洲

历史的猜想:黄河治理改道图

历史的猜想:黄河治理改道图

黄河的泥沙来自那广袤的黄土高原,人们曾过高地估计了水土保持,植树造林的功效,但如果没有大的气候变化,靠水土保持控制黄河泥沙只能是一厢情愿。

黄河下游的河道里淤积了大量的泥沙,使黄河成为“悬河”。黄河大坝里淤积的泥沙能做什么呢?如果能用这些泥沙制砖,既解决了河道淤积的问题,又支援了房地产事业。有人认为,黄河的泥沙黏性不够,不能烧砖。但河南新县的李中献先生却用黄河中的淤泥制作出了砚台——澄泥砚。 摄影/牧马

但是要想理解那个时代,我们仅仅阅读英雄是不够的,因为时代精神并不在英雄身上,英雄属于未来。我们要想理解那个时代,一定要去读王化云,读他的《我的治河实践》。